A J.C. Chandor le han bastado tres películas para convertirse en un clásico. Y esta tercera, la gran ignorada por el Oscar y sus acólitos, probablemente sea la mejor, la que ratifica algo que Margin Call adelantaba en su momento. Entre aquel filme que hablaba de los colmillos afilados de eso que denominan recursos (in)humanos y en cuyo nombre se cometen barbaridades sin compasión, y El año más violento, se conforma una de las personalidades más coherentes del cine contemporáneo estadounidense.

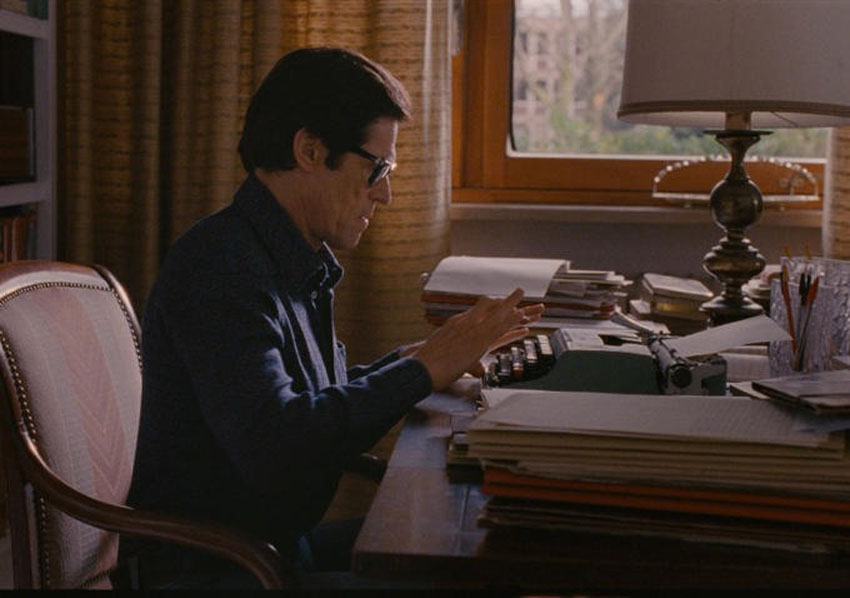

Una de las obras más inolvidables de Pasolini fue La Pasión según San Mateo. En ella la figura de Cristo y el contenido de su discurso se elevaba, con un tratamiento desnudo de manierismos, como una exigencia de reacción en una Italia traicionada por todos. Pasolini, el poeta y director, el intelectual provocador, resultaba tan insoportable para el Vaticano como inadecuado para la izquierda ortodoxa.

Tan banal como brillante, Focus podría haber sido una reinvención de El golpe de George Roy Hill; una interpretación contemporánea de unos granujas amables. Hay una larga lista de obras que han reiterado el paradigma; o sea que muestran a rateros sin maldad y/o delincuentes sin violencia redimidos por la vileza de quienes controlan el mundo. Aquí, la hipotética denuncia social no existe, aquí todos aparecen (re)tratados como personajes simpáticos e inofensivos; muñecos de guiñol de un teatrillo de cachiporra y mentiras.

Cuenta la Historia (¿o será la leyenda?) que en mitad del rodaje de El sueño eterno, su director, Howard Hawks, llamó inquieto a sus guionistas, William Faulkner, Leigh Brackett y Jules Furthman. Estaba confundido porque ante la maraña de su argumento no sabía quién mataba al chofer Taylor. Como ninguno supo dar cuenta del enigma, le pusieron un telegrama a Raymond Chandler, el autor de la novela original.

Los años de la Thatcher y el desmantelamiento, el tiempo en el que los sindicatos ingleses y la orgullosa tradición de la clase obrera de carbón y hierro fueron (cor)roídos por la avidez neoliberal, hoy todavía no han cicatrizado. Pride, con una coartada de hechos reales ficcionados con azúcar emocional, rememora una extraña alianza entre distintos, apenas una anécdota por la importancia del número, pero toda una declaración de fe a juzgar por el entusiasmo que Matthew Warchus pone a la hora de recrear los hechos narrados.

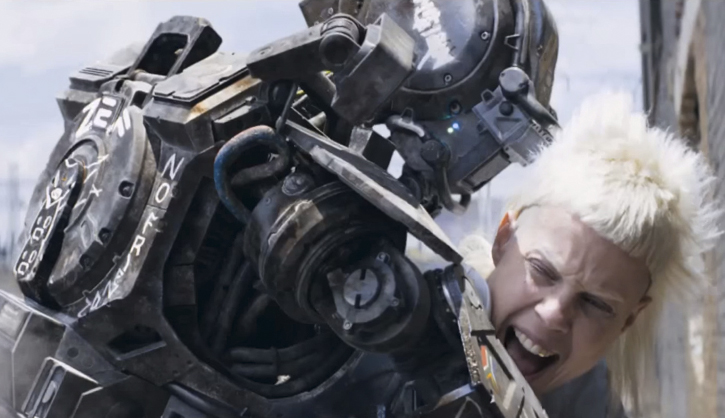

La carrera cinematográfica de Neill Blomkamp, cineasta sudafricano nacionalizado en Canadá, tuvo un arranque fulgurante apoyado por el mismísimo Peter Jackson: District 9. La segunda entrega fue una profunda decepción: Elysium. Sabedor de que su crédito podía apagarse por completo, Neill Blomkamp con su tercera película, Chappie, ha buscado refugio en sí mismo y en un referente del que toma prestado mucho más que un cierto parecido: Paul Verhoeven.

Negociador entre sus virtudes aporta algo bastante escaso en el cine español: mira al presente y no teme rozarse con la condición humana. Uno de los factores del desapego que el público de este país dispensa a su cine reside en que éste evita el contacto con lo real. Piensen cuántas veces se ha llevado a la pantalla con rigor y sin miedo cuestiones que han condicionado nuestra existencia reciente. En un tiempo sacudido por la corrupción, atravesado por la violencia, edificado sobre mentiras y sostenido por la hipocresía y la desigualdad, resulta difícil citar películas en las que se puedan atisbar bocados de realidad.

Al canadiense Cronenberg, el mundo de Hollywood le viene bien para reiterar una idea que desde su mismo origen le obsesiona: la enfermedad; la descomposición de la carne y/o la putrefacción del alma. Con la inestimable colaboración del guionista Bruce Wagner, Cronenberg reduce el corazón del cine yanqui a una cartografía de polvo y ceniza. Ningún personaje de los que se pasean por Maps to the Stars merece el regalo de la piedad; ninguno se hace digno de comprensión.

Desde el minuto uno, Calvary va de frente. Bajo el disfraz de un thriller de sacristía y cerveza, rechina un rosario de acusaciones en torno a un crimen sin resolver: los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos, la sodomía tantas veces negada y ahora objeto de autocrítica. Durante 100 minutos, John Michael McDonagh desembala una colección de personajes antipáticos, enfermos de ira y frustración, presos de una desesperación que rezuma violencia e ignominia.

En el cine, como en la selva, cada uno se conduce como su ADN le permite y la Naturaleza le faculta. Hay cineastas que se internan en la espesura del relato a pecho descubierto, sin arma alguna, dispuestos a mancharse con tal de encontrar algo que merezca la pena. Suelen vestir las ropas equivocadas, escogen los peores caminos y ascienden por las aristas más escarpadas. Nunca salen indemnes pero, cuando terminan, su aventura no se olvida.