La naturaleza de Tarantino lo acota como un freakie enciclopédico. Todo en él resulta torrencial, barroco, acumulativo. Es una redundancia redundante. Pero en su novena película, “Érase una vez en… Hollywood”, homenaje en su título a Leone aunque en el filme se habla del otro Sergio, Corbucci, algo ha cambiado en Tarantino. Por vez primera Tarantino se autorreferencia a sí mismo.

“El hotel a orillas del río” representa ese cine condenado a pasar de puntillas por las salas de cine, tras haber triunfado en todo festival por el que ha estado. Una paradoja que mide la temperatura cultural de nuestro tiempo. Su escaso éxito comercial es menos doloroso que la clamorosa evidencia del fracaso social al que ha llegado el sector de la exhibición cinematográfica y, sobre todo, el público.

Yójiro Takita, como Yóji Yamada y otros muchos directores japoneses, milita en una manera de encarar la profesión de realizador de cine desde la práctica del oficio. Aprenden desde la praxis, antes de cantar misa han ejercido de monaguillos y, en consecuencia, antes que narradores con un discurso propio que necesitan con urgencia plasmarlo en imágenes, son trabajadores de una industria que fabrica relatos.

Hace dos décadas Santiago Segura acuñó un término que desvelaba una de las características fundantes de su espíritu carpetovetónico. Era el cine de, con y para “amiguetes”, una fórmula consistente en llenar los intersticios de un filme con la presencia del compadreo, vocablo cañí para definir, no la ayuda de la amistad, sino el empuje de la autocomplacencia y el capillismo. Los amiguetes arruinaron al prometedor director que Segura llevaba dentro.

Definitivamente alejado del modelo retórico del cine argentino hecho de comedia romántica y buenas intenciones, “Rojo” bucea en el pantano oscuro de la mala conciencia. Su acción acontece en 1975, en Argentina. Tiempo en el que los cielos se teñían de rojo barruntando la sangre que se iba a verter. Un poco al estilo del Haneke de “El lazo blanco”, Benjamín Naishtat se cuestiona por la llamada del monstruo; por las razones de esa metamorfosis que convierte a una ciudadanía pacífica en jauría asesina.

En apenas tres secuencias, cuando ni siquiera el filme ha penetrado en lo que será su verdadero leit motiv, Ari Aster (Nueva York, 1986) ratifica lo que “Hereditary” anunció: estamos ante un cineasta de raza. En ese tiempo de apertura, un prólogo que sirve para mostrar el desgarro por el que su protagonista, Florence “Lady Macbeth” Pugh, se desangra; Ari Aster da una lección de sabiduría compositiva.

Le debemos a Mark Cousins una notable enciclopedia del cine. Un oportuno compendio audiovisual donde se repasa lo que ha sido la historia del arte cinematográfico. La popularidad de dicho trabajo que algunos, con perezosa osadía, llegaron a comparar con Historias du Cinéma de Godard, parece afectar la actitud con la que Cousins se enfrenta ahora a este ensayo en torno a la obra y figura de Orson Welles.

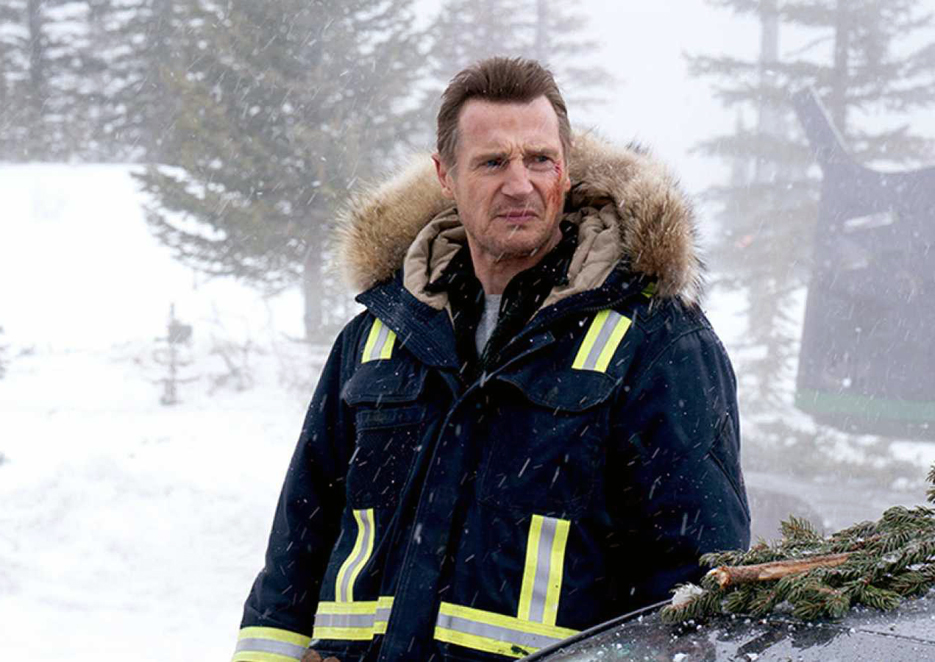

En un momento de su carrera, Liam Neeson, un actor que lleva en el rostro el estigma del hombre corriente y el dolor del eterno perdedor, dejó atrás sus personajes vulnerables y poliédricos, para rencarnarse en piedra de villano cruel o en mármol de justiciero indestructible. Su rol en “Cold Pursuit”, maliciosamente titulada en castellano “Venganza bajo cero” para atraer a los fans de su trilogía “Venganza”, pertenece a este perfil cuyo modelo y principal precedente habita en el Charles Brosson de “Yo soy la justicia”.